|

| 今まで使用していた急作りの接眼筒の能力不足が否めなくなり、笠井トレーディングからV-POWERⅡとn-FOCUSのセットを購入した。そのままでは取り付けれないので、いったん分解する。 |

自作の部屋

第3回 接眼筒を笠井トレーディングのV-POWERⅡに換装する

一旦分解

|

| 今まで使用していた急作りの接眼筒の能力不足が否めなくなり、笠井トレーディングからV-POWERⅡとn-FOCUSのセットを購入した。そのままでは取り付けれないので、いったん分解する。 |

ベースの改造

|

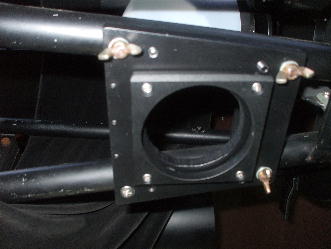

| 今までの接眼筒はドローチューブ外径が60mm程度だった。V-POWERⅡは70mm近くあるので、新しい接眼ベースを作るべく材料を探したのだが、この厚さでこの面積を取れる物が見つからず、今までの物を改造することに。 すでにドローチューブの穴が開いているので、センターを出すことができない。やむを得ず、元の穴から採寸して所定の位置にポンチをして、ドリル穴を連続してつなげてくりぬく方法をとった。左にあるのが「ニュートン用平面台座」で、この取り付け位置を正確に出したので問題はないと思う。 このベースは、光軸合わせのためにそれ自体に押し引きねじを持っている。そのためのイモねじが「平面台座」に干渉するので、台座の一部を削り取った。又、n-FOCUSも同時に取り付けるのだが、これがベースを取り付ける蝶ネジに干渉するので、その部分だけ皿ねじに改造。改造完了後、つや消しブラックで塗装。 |

組み立て

|

| まず「ニュートン用平面台座」を取り付けたベースを取り付ける。ベース版とニュートン台座の間にはワッシャが3枚入っている。これについては後述。元々使用していたベースだから、取り付けは至って簡単。光軸調整前だからきつく締め込まずにおく。そこへ接眼筒本体を取り付ける。小さなイモネジ2本で固定されているだけなので、ちょっと不安。 |

光軸調整

|

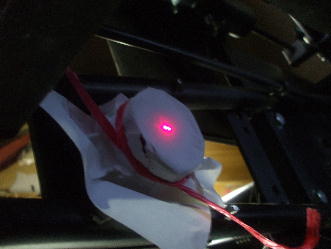

| 自作のレーザー発信器を使用して光軸調整。ドローチューブの斜鏡側に適当な紙を縛り付け、レーザーポイント位置にピンホールを開ける。そこを通過したレーザー光は斜鏡で反射し、さらに主鏡で反射して斜鏡の同じ位置に再反射してピンホール位置へ戻っていく。今回は主鏡を動かしていないので、斜鏡に当たったレーザー光がそのまま戻って来れば良い(はず)。 ベース板の押し引きネジだけで傾きを調整し全てを満足させる。写真は調整途中。 |

最終組立

|

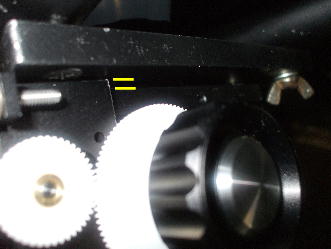

| 光軸調整が済んだら「n-FOCUS」を取り付ける。ベース板と平面台座の間は、ワッシャ3枚を挟み込んで持ち上げざるを得なかった。これは、平面台座の厚みよりもn-FOCUS取り付け金具のはみ出し量の方が2mm程大きいために(写真の黄色の線)、金具がベース板に干渉してしまうのを補うため。金具を削っても良いと思うが、モーター取り付けネジ(写真の赤い頭)のベースを削ることになってしまうので、この方法を選択。「ニュートン用平面台座」は、元々角形のニュートン鏡筒に直接取り付ける物と思うので、笠井さんには最初からこの点工夫していただけてあったらよかった。V-POWERⅡは謳い文句の通り、かなりガッチリしていて安心感がある。今までニュートン焦点では使えないでいたコマコレクターを、ST-9、EOS-M共に使えるようになった。 |

モーターの配線と使用

|

| このモーターはステッピングモーターだと明記されているが、電源ケーブルから推察するとDCモーターをステップ駆動しているものと思う。そのため、取り回すケーブルは2芯で済むので楽といえば楽だ。3階の望遠鏡から2階のコンピューターサイドまで延長する必要があったので、付属のコードをぶった切って2芯のコードに仮接して駆動してみた。その結果充分使用に耐える事が解ったので、床の隙間を通して階下まで配線。コンピューター画面を見ながらピント調整できるようにする。 |

最終調整

|

| 組み付けが終わったので、使用するためのバランス調整を行う。接眼筒自体の重量が結構増えたので、調整ウェイトの移動が必要になる。コマコレクターをセットしたST-9を取り付けたところ。取り付けねじが短すぎて実用にならない。偶然にも今まで使用していた取り付けねじが同サイズだったのでそのまま流用し、やはりコマコレクターをセットしたEOS-Mを取り付けてみた。工作完了。 |