|

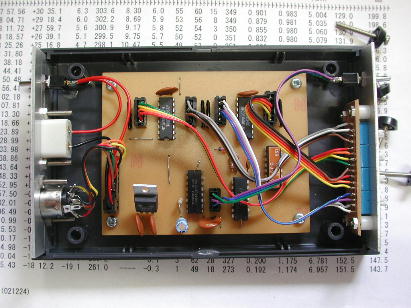

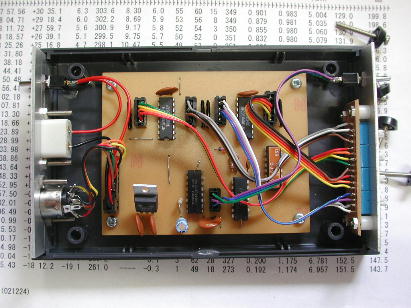

| MOF基板上のパーツです。基本的な回路は、外山氏の回路を参考にしています。 この回路を組むに当たって、生まれて初めてプリント基板を自作しました。フィルムの現像経験があれば、意外に簡単な物ですね。 |

駆動回路の製作3

|

| MOF基板上のパーツです。基本的な回路は、外山氏の回路を参考にしています。 この回路を組むに当たって、生まれて初めてプリント基板を自作しました。フィルムの現像経験があれば、意外に簡単な物ですね。 |

取り扱いについて

| 以上でMOFの製作は終わりましたので、取り扱いの説明をします。 まずしなくてはならないのが、使用した水晶発振器の実際の発振数です。周波数測定器があればいいのですが(私もキットを購入して自作したのですが、まともに動きませんでした)、無いのでマイクロメーターの移動量から逆算しました。ある分周数で一定時間駆動し、それを10回ほど繰り返して、その平均を取ったところ、使用した発信器の公称値の20KHzで行けることが解りました。 次に、使用するガイド鏡の焦点距離と、それから来る(角度の)1分がST-4上で何ミリになるかを調べます。これは天文年間等に資料が載っています。私の場合ガイド鏡の焦点距離が920mmですので、1分は0.2628571mmに相当します。なぜ1分当たりなのかと申しますと、天体の移動量を、1日当たりの角度の分で表すのが一番好都合だったからです。 これだけ解れば、後は計算式を作って分周数と移動方向を決定するのは簡単です。表計算ソフトで一覧を作って使用していますが、すぐに設定できます。 移動方向の決定は、MOFの裏側に円周分度器を固定し、指針をガイド鏡に固定します。赤道儀を駆動しながらMOFを駆動し、ST-4の赤経値だけが変化する位置が90度(もしくは180度)ですので、その位置で指針を固定します。(同じ90度方向への移動でも、マイクロメーターを伸ばす場合と縮める場合がありますので注意が必要です。) 実際の使用では、THE SKYでその時の1時間当たりの移動量と方向を調べ、それを1日ごとの移動量に換算し、一覧から分周数を設定。目標天体を入れた後ガイド鏡にガイド星を入れ、ST-4によるガイドを開始。その後MOFを駆動し、マイクロメーターが回転を開始したら撮影を始めます。移動方向を間違えないことが、一番の注意点です。移動量を求めるのに、ステラナビゲーターが優秀そうだったので入手しましたが、ベクトルと方向は表示されているのに、それを数値化出来ずに断念。メーカーに問い合わせて何とかならないか相談しましたが、取り上げられず。使えないソフトを買ってしまった。(後日記:ステラナビケーター10のアップデートにより、Ver,.10の途中から数値表示されるようになっているそうです。そこで、Ver.11を購入しました。非常に使いやすくなりましたが、位置推算表にこの項目があれば更に使いやすい物になると思います。) これでMOFの製作記を終わります。ご静聴ありがとうございました。(さて、次は何を作るかな・・・・) |

| トップページへ戻る | 目次ページへ |

HIROYUKI KASUGA