自作 3メートルドーム

両開きオールステンレス風船貼り

スリット開閉幅、約1.2メートル

手動開閉、電動回転

地上からドーム頂上までの高さ6.5メートル

|

自作 3メートルドーム |

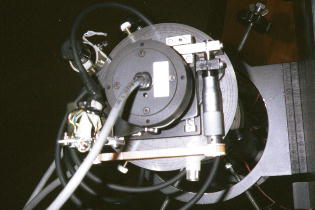

| 自作 30センチ反射赤道儀 主鏡筒:30cmF5 プライムフォーカス、ニュートン切り替え式 焦点部は、インバー(低膨張金属)によって固定。プライムフォーカスはフィルム用、ニュートン焦点はST−6用。 赤道儀:ドイツ式。恒星時駆動回路はTOMITA(改)製。2モーター駆動(可変速)により、導入速度は最大で対恒星時1000倍速。 ガイド鏡:ビクセンED10センチ f920mm+ST−4。 |

|

|

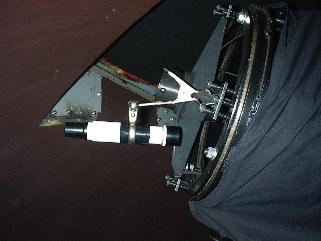

自作 ガイド鏡支持、微動装置 ST−4のガイド星選択のために作りましたが、2点支持でたわみがほとんどなく、広い範囲からガイド星を選べるので、ガイド星は常にST−4のセンターに導入できます。(故 星野次郎先生の「反射望遠鏡の作り方」を参考にさせていただきました) 52S(ジュラルミンの一種)製。 |

| 自作 ST−4用移動天体追尾装置 MOF(Moving Object Fainter for ST-4) ごく短時間での天体の移動を直線と仮定し、移動を打ち消す方向へST−4をずらすことで、フィルム上の天体を点像にしようとするものです。 デジタルスイッチの設定により、日々運動4.2分から10度までの移動天体を追尾することが可能。 |

|

|

自作 アストロG-E用ピントアダプター ST-6のピント合わせにこのアイピースを使う方は多いと思いますが、一度決めたピントをエポキシパテなどで固定することが多いと思います。 しかし、後々ピントの再調整をしたくなるのが人の世の常です。 G-Eのアメリカンサイズアダプター用のねじに合わせた雌ねじによってピントの位置を自由に変えることができ、3カ所に設けたホーローねじで固定できます。 |

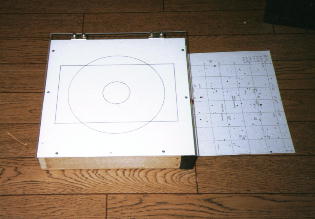

| 自作 星図照明ボックス 暗闇で星図を見ながら写真の構図決め、なんてことはよくありますが、ペンライトで照らすなんて、どうも能率的ではありません。 そこで、箱の底に赤色LEDをしこたま組み込み、乾電池で発光させ、乳白色のアクリル版を通して、コピーしたユラノメトリカを浮き上がらせます。 ちょっと厚みがあって、持ちにくいのが難点ですが・・・・ |

|

|

自作 光軸調整用レーザーアダプター 「トランジスタ技術」などによく載っているレーザー発光体を使って作った、光軸調整器です。 このごろ雑誌上でも見かけるようになりましたが、使い方によっては非常に楽なものです。 52S製で、ツアイス、アメリカン両用です。 使用に当たっては、この装置の前方にピンホールによるスリットを設けて、正確さを増す必要があります。 |

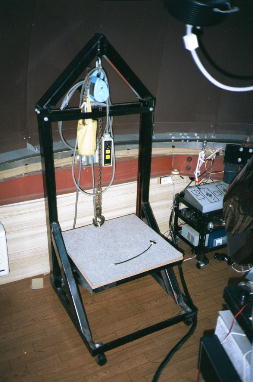

| 自作 昇降装置付き観測台 これは元々我が愚息達が望遠鏡を覗くときのために作ったものです。 100V駆動のモーター付きチェーンブロックにより、1メートル程の高さまで、上昇します。 私の巨体をも楽々持ち上げます。 が、しかし3メートルドームには大きすぎてじゃまなことじゃまなこと・・・・ |

|

|

自作 フラットフィールド用光源 このごろようやく、長年寝かせたST-6を使うようになりました。 それで必要になったのが、フラットフィールド撮影用の光源ですが、自分独自の物(良いか悪いか解りませんが)を作ろうと捻り出したのが、この釣り竿式光源吊り下げ方式です。 素材は、使わなくなった2間半の万能竿。穂先(釣りも趣味なので、その筋の専門用語)に豆電球を取り付け、可変電源に接続して適当な電圧で光らせます。 取り付けのベースは自由雲台に、パイプ(底にウィットの四分ナットを溶接した物)を取り付けただけで、そこに差し込んで使用。 こんなもんで、ほんとにいいんでしょうか。 今のところ結果オーライ。 |

| 自作 フラットフィールド用拡散板 ST-6を使うようになって、もう一つ必要になったのが、この拡散板です。 材料はアクリル板。30cmの口径に見合ったサイズに、ジグソーで切断して、あっという間に完成。 取り付け方法に悩みましたが、銀塩カメラの取り付けアダプター(プライムフォーカス位置)に子供が飲み終わったジュース(桃の天然水)のペットボトルがぴったりだったので、それを両面テープで取り付けただけです。 |

|

|

自作 レーザー光線追跡用ミニ望遠鏡 これが自作かどうかは疑問の残るところですが・・・・。 光軸調整には前に紹介したレーザーを使用しますが、この光線が正確に主鏡のセンターに当たっているかが、調整の第一歩です。ところが視力が弱くよく見えないので、少し調整しては主鏡の所まで行って確認し、又調整すると言うことの繰り返しになります。 これは非常に体力を消耗します(何しろ巨体)ので、調整場所から主鏡表面が見られるように、ミニ望遠鏡を作りました。 素材はビクセンの「タイタン」型屈折赤道儀(こんなの知ってる人少ないだろうな)についていたファインダーを切断し、ボール紙で延長した物を、作業ライト用クリップに取り付けただけ。 これはグッドアイディアで、とても楽になりました。 |

| 自作 ST-6冷却ファン これも自作と言えるかどうか疑問ですが・・・。 ST-6の冷却用に作ってみました。 当初はシロッコファンを付けてみたのですが、これはスポットエアで集中的に風を集める点は良いのですが、いかんせん風量が少なすぎました。 そこで、取り付けアームが支えられる限界重量の8cm角形ファンを使用してみましたところ、良好な結果でした。 望遠鏡や、赤道儀に直接クリップファンを取り付ける方法もあるようですが、ひ弱なので振動が気になります。これは観測用昇降台に取り付けましたので、その心配は全くなし。 テーブルライト用のアームにリベット止め。よく冷えます。 |

|

|

自作 小型ビデオカメラ 望遠鏡とドームの位置を階下からモニターするために、作りました。 秋月通商から、CCDカメラユニットと、コンバーター、TFT液晶ユニットを購入し、組み立ててあります。 ドームの駆動スイッチを階下まで引き込めば、撮影中はドーム内は無人に出来ます。 |

| 自作 ディスプレイファインダー ST-6での撮影で、どうもうまくセンターが出ないことがあるので、その解決策として作りました。 材料はアクリル板、フォーカスモードの時だけ下におろして使います。 撮影が複数晩に渡るような場合は、星の位置を書き込んで位置合わせします。 |

|

| ぱぱ家の居間へ戻る | トップページへ戻る |

Hiroyuki Kasuga