|

六道とは |

||

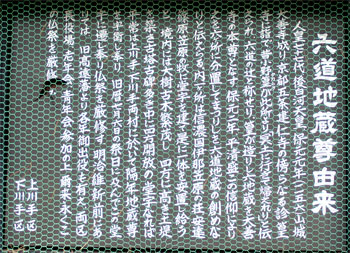

由来書きの看板です。ただ、文中「診皇寺」とあるのは、小野篁の説話が取られていることから、京都六道の「珍皇寺」のことではないかと思います。 |

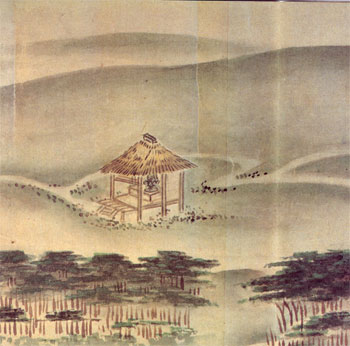

『高藩探勝』より「六道野経」 |

||

|

祭礼

お祭りは、今は8月6日に、上川手・下川手の老人会の人たちが中心になって行われています。特に、この年新盆を迎える家では、「霊迎え」といって、必ず参拝することが慣わしとなっています。 |

||

|

|